Eindrücke einer Reise durch die Türkei, den Iran, Pakistan nach Indien

Die wechselvolle Geschichte Istanbuls spiegelt sich schon in den unterschiedlichen Namen der größten türkischen Stadt wieder, die sie im Laufe der Geschichte getragen hat.

Gegründet als Byzantion vom thrakischen König Bizas 660 v.Chr. ,der auf einen Orakelspruch vertrauend, “gegenüber den Blinden” die Hauptstadt seines Reiches errichtete, wurde sie nach der Eroberung durch die Römer zu Konstantinopel.

Zwischen Istanbul und Ararat

Der Legende nach soll Bizas Fischer auf der asiatischen Bosporusseite für die prophezeiten Blinden gehalten haben, da sie die günstige Lage und den natürlichen Hafen auf der europäischen Seite nicht erkannt hatten. Nachdem auch das römische Imperium schließlich untergegangen war, wurde die Stadt von Mehmet II, dem Eroberer, zu Istanbul umbenannt und Hauptstadt des osmanischen Großreiches. Dieser Epoche verdankt sie eine Reihe von Bauwerken. Prunk und Größenwahn der osmanischen Sultane kommt aber am bestem in dem gigantischen Palastkomplex Topkapi Serail zum Ausdruck.

Palast ist eigentlich nicht die richtige Bezeichnung für diese Stadt in der Stadt. In drei Höfe gegliedert, der Innerste durfte nur mehr vom Sultan und seinen engsten Vertrauten betreten werden, ist die gesamte Anlage verschwenderisch mit Parks, Blumenbeeten, Springbrunnen und kleinen Pavillons ausgestattet. Wertvolle Porzelansammlungen, Reichtümer aus den Schatzkammern des Sultans, Waffen, kostbare Kleider aus der längst vergangenen Zeit locken tagtäglich tausende von Besuchern an. Der schon immer die Phantasie der Abendländer anregende Harem, damals von bis zu 4000 Frauen bewohnt, bewacht von schwarzen Eunuchen, hat auch heute nichts von seiner Faszination verloren. Nur ein kleiner Teil der 300 Räume des Palastkomplexes können besichtigt werden, doch man gewinnt einen guten Eindruck von der Lebensweise, dem Glanz und Reichtum der osmanische Sultane, die Herrscher über einen Großteil der damals bekannten Welt waren.

Im Gegensatz dazu die heutige Türkei. Ein Land das versucht, sich den europäische Staaten anzugleichen, das die Mitgliedschaft in der EG anstrebt, aber in dem gleichzeitig noch eine Reihe von innenpolitischen Problemen diesen Prozeß schwer behindern. Die Verfolgung der Kurden im Südosten des Landes, bei der auch die Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft gezogen wird und Folterungen von vermeintlichen oder tatsächlichen Sympathisanten der kurdischen Arbeiterpartei PKK in türkischen Gefängnissen, führen zu Protesten der internationalen Menschenrechtsorganisationen. Diese verhallen jedoch meist ungehört, da im Pulverfaß Naher Osten die Türkei zu einer Schlüsselfigur geworden ist, mit der es sich niemand verderben kann und will. Dazu kommen noch fundamentalistische Moslems die, wie schon in anderen islamischen Staaten auch, es lieber sehen würden, wenn der Koran wieder der Wertmaßstab aller Dinge werden würde. Gleichzeitig ist die Türkei aber auch zu einem der beliebtesten Reiseziele der Deutschen geworden, Hotels schießen an der Südküste wie Pilze aus dem Boden, Touristinnen im knappen Bikini stellen islamische Moralbegriffe auf den Kopf. Der Krieg am Golf hat nur zu einem kurzen Einbruch der Touristenzahlen geführt, nun boomt es wieder wie zuvor.

Mit dem Schiff über das Marmarameer führt die Reise nach Yalova, dann weiter per Bus Richtung Bursa. Mein Sitznachbar kommt aus Saudi Arabien. Zusammen mit seiner Familie entflieht er der Hitze im heimatlichen Riad. Während seine drei kleinen Kinder, ein Mädchen und zwei Jungs, noch unbeschwert spielen, ist seine Frau völlig verschleiert. Nur Augen, Hände und Füße schauen aus dem schwarzen Umhang hervor. Sie ist wohl noch ziemlich jung, soweit man das nach dem Spärlichen was man von ihr zu sehen bekommt, beurteilen kann. Schüchtern und verstohlen beobachtet sie mich, treffen sich unsere Blicke, senkt sie die Augen.

Bursa, am Fuß des 2493 m hohen Uludag gelegen, war noch vor Istanbul Hauptstadt des osmanischen Reiches. Die Seldschuken bauten die Große Moschee, die Ulu Çami mit ihren 20 Kuppeln und den gedrungenen, plumpen Minaretten. Yesil Türbe, das grüne Mausoleum Sultan Mehmet I. und die gegenüberliegende Yesil Cami sind einen Besuch wert. Weiter bergauf führt ein Weg an der Emir Sultan Moschee vorbei zur Teleferik, einer nicht mehr ganz neuen Seilbahn, die auf den Uludag führt. Der Berg ist vor allem am Wochenende ein beliebter Ort für Picknicks.

Weiter durch dürre, von der Sonne verbrannte Landschaft auf die anatolische Hochebene nach Ankara. Mich hält nichts in der etwas gesichtslosen Verwaltungs- und Regierungsmetropole und per Bus geht’s wieder hinab auf Meereshöhe, nach Samson am Schwarzen Meer. Tee, Tabak und Haselnüsse werden in der Schwarzmeerregion angebaut. Dichte Wälder und grün bewachsen Hügel säumen die Küste und bilden einen starken Kontrast zum graubraunen einerlei Zentralanatoliens. Ein junger Türke erzählt mir in bestem Ruhrpott-dialekt, daß die Preise für Nüsse am Boden sind, nach der Katastrophe in Tschernobyl waren sie alle radioaktiv verseucht. Auch der Tee ist davon nicht verschont geblieben. “ Alles Scheiße ” meint mein Gesprächspartner auf die Frage wie es ihm hier gefällt. Er hat in Bochum Automechaniker gelernt und mußte vor kurzem mit seiner Familie wieder zurück in die Türkei, nachdem sein Vater in Rente gegangen war. Er kannte die Heimat seiner Eltern bisher nur aus dem Urlaub, nun muß er hier leben und auf Discos, Kneipen und Mädchen verzichten. Sein größter Wunsch ist wieder zurück nach Deutschland zu kommen, das Land, dessen Sprache er beherrscht und wo seine Freunde sind. Er ist nur einer von vielen türkischen Jugendlichen, die zwischen zwei Kulturen hin und hergerissen werden.

In Trabzon, 250 km östlich von Samson an der Schwarzmeerküste gelegen, gibt es den größten “Russenmarkt” in der Türkei. Dahinter verbergen sich klevere Geschäftsleute aus Georgien die mit allen möglichen nützlichen und unnützen Dingen in ihren bis aufs Dach vollgepackten Wagen in die Türkei kommen um dort Geschäfte zu machen. Es läuft gut, meint ein ein Ingenieur aus Tbilisi und erzählt mir, daß er Wasserpumpenzangen verkauft, für 3US$ das Stück. An guten Tagen sind schon mal 3000 US$ Umsatz drin. Das Meer ist hier ziemlich verdreckt und lädt nicht gerade zum Baden ein. Ein Frachter mit aufgemaltem Hammer und Sichel löscht seine Ladung. Im Hinterland von Trabzon besuche ich das berühmte Sumela Kloster. Auf einem Berg gelegen. von dichten Nebelschwaden umweht war es vor gar nicht so langer Zeit noch von Mönchen bewohnt. In den Felsen geschlagene Höhlen, prächtig geschmückt mit bunten Fresken war es eine einsame Bastion des Christentums. Heute sind die Farben verblaßt, die Gebäude dem Einsturz nahe. Für eine Restauration eines christlichen Klosters in einer islamischen Welt besteht wohl kein Interesse.

Die Busfahrt nach hli, AgraErzurum dauert 71/2 Stunden inklusive der zwei Pannen unterwegs. Es geht in weiten Serpentine bergauf, Erzurum liegt inmitten der anatolischen Hochebene auf 2000m. Die Gegend hier ist geologisch noch sehr aktiv, von Zeit zu Zeit kommt es zu einem Erdbeben mit zum Teil katastrophalen Folgen. Im Winter ist es bitterkalt und der Schnee liegt meterhoch, doch auch jetzt im August bläst permanent ein frischer Wind, der einen, sobald die Sonne hinter den Wolken verschwindet, frösteln läßt. In der alten Zitadelle findet gerade ein Ringkampf statt, von hier aus hat man einen guten Überblick über die Stadt. Unter mir die doppelminaretige Madrasa, Çifte Minare Medrese, aus der Zeit der Seldschuken.

Auf dem Weg durch die karge, hügelige anatolische Landschaft nach Dogubayazit taucht unerwartet und majestätisch der 5156m hohe #Ararat auf. Ein immer schneebedeckter und meist von Wolken verhüllter Gipfel ragt aus der Ebene empor.

Der Bibel und auch dem Koran gilt er als der Landeplatz der Arche Noah. Zweifelfrei gefunden hat sie bis jetzt noch keiner, wenn auch die kürzliche Entdeckung eines kurdischen Bauern an einem Hügel unweit des Ararats von amerikanischen Archäologen als sensationeller Fund bezeichnet wird. Tatsächlich sieht man dort, mit etwas Phantasie, die Umrisse eines riesigen Schiffrumpfes, dessen Ausmaße genau mit den Angaben in der Bibel übereinstimmen. Der kurdische Entdecker besitzt an dieser Stelle eine kleine Teebude und zeigt stoltz allen Besuchern Kopien aus ausländischen Fachzeitschriften, die den Fund beschreiben. Diesen Artikeln zufolge sind hier auch metallene Beschläge und sogar ein Steinanker gefunden worden. Nicht weit davon entfernt erhebt sich der Ishak Pasa Serail auf einem Felsvorsprung hoch über Dogubayazit. Dieser kleine Palast aus dem 17. Jh. mit seiner klugen Architektur, fließendem Warmwasser und einer kleinen Moschee bietet einen imposanten Blick ins umliegende “wilde Kurdistan”.

Unter den Augen des Ayatollah

Die iranische Grenze ist nur mehr 30 km entfernt. Einige Stempel und Paßkontrollen später stehe ich dann vor einer großen, zugesperrten Eisentür. Darüber hängt ein überlebensgroßes Bild vom Revolutionsführer Ayatollah Khomeni und die Aufschrift “Welcome to the Islamic Republic of Iran”. Vor der Tür eine große Menschenmenge die alle auf Einlaß warten. Nachdem ein Beamter alle Pässe eingesammelt hat und eine halbe Stunde vergangen ist, öffnet sich die Tür und ich betrete die Islamische Republik Iran. Kontrolle des Visums und des Gepäcks sind eher oberflächlich, einzig ein mitgebrachtes Buch erregt die Aufmerksamkeit der Beamten. Peinlich genau wird es durchgeblättert ob sich irgendwelche staatsfeindlichen Bilder oder Parolen entdecken lassen. Schon ein Foto eines leichtbekleideten Mädchens, wie es in unseren Illustrierten gang und gebe ist, würde die Zensur nicht überstehen und herausgerissen werden.

Die erste Stadt hinter der Grenze ist Maku, ein kleiner verschlafener Ort, mit einem etwas heruntergekommenen, dafür aber spottbilligen Hotel. Von hier aus starten die Busse ins 300 km entfernte Tabris. Der erste Eindruck vom Iran ist völlig anders als erwartet. Denkt man bei uns nur an fanatische, die Fäuste schwingende Moslems, die jedem Ungläubigen den Tod wünschen, an tief verschleierte Frauen, bei denen kaum die Augen sichtbar sind und die nur in Begleitung eines Mannes auf die Straße gehen, so ist die Realität hier ganz anders. Tabris ist einem moderne, großzügig angelegte Stadt mit einem herrlichen, von bunten Blumen überquellenden Park. Neonreklame in den mit neuester Mode, Schmuck und japanischen Elektrogeräten gefüllten Schaufenstern erwecken den Eindruck, man befindet sich in einer europäischen Metropole. Frauen sind allein und selbständig unterwegs, um Einkaufe zu erledigen, einzig ihr Kopftuch und der lange Mantel, den sie tragen, zeigen, daß sie in einem fundamentalistischen islamischen Staat leben. Ausländer werden kaum beachtet, geschweige denn bedroht, einzig neugierige Blicke treffen einen. Viele Leute sprechen ausgezeichnet Englisch, wobei auch schon mal kritische Töne dem Regime gegenüber laut werden.

Die Nachtfahrt im Bus zum 600 km entfernten Teheran wird zur Strapaze, völlig übermüdet komme ich gegen 6 Uhr morgens am Azadi-Denkmal, dem früheren Shayad, an. Taxifahrer zerren an mir und meinem Rucksack, um mich ins Zentrum zu bringen. Das gleich Bild wie in Tabris, große, breite Straßen, Einkaufszentren, gepflegte Parks. Ein junger Mann erzählt mir, daß er neun Jahre in irakischer Kriegsgefangenschaft war, zuerst in Basra, dann in Baghdad. Dort wurde er vom roten Kreuz betreut und hat vier Sprachen gelernt. Überhaupt waren scheinbar alle jungen Männer in diesem Krieg, viele von ihnen sind nicht zurückgekehrt. Ein eigenartiges und beklemmendes Gefühl für einen, der die Begriffe Halabsha und Schat al Arab nur aus dem Fernsehen kennt, wenn gleichaltrige Männer von ihren Erlebnissen an diesen Orten berichten. Das Abstraktum Krieg nimmt eine konkrete Form an, vorstellbar wird es trotzdem nicht.

Die Vorstellung einiger Iraner von Deutschland ist etwas konfus. Manche glauben, das “Heil Hitler” bei uns ein gängiger Gruß ist, andere wieder halten alle Europäer für drogensüchtig, alkoholabhängig und mit Aids infiziert. Ich werde gefragt, ob es für mich nicht sehr schwer ist, meine Zeit im Iran ohne den gewohnten täglichen Whiskey zu überstehen. Die Propaganda der Medien hat wohl auf beiden Seiten ihre Wirkung gezeigt. “Enjoy your time, although there are no women” ruft mir jemand im Vorübergehen zu. Zur Zeit des Schahs war Persien ein Land westlicher Prägung, die Erinnerung daran ist bei Vielen noch nicht verloren gegangen.

An einem Straßenposten nahe der heiligen Stadt Qom, zwischen Teheran und Isfahan, steht ein Schild mit der Aufschrift “Israel must be destroyed”. Die Aufschrift ist schon etwas verblaßt, trotzdem gelten Israel und Amerika offiziell immer noch als Staatsfeinde Nr.1. Ein Polizist entschuldigt sich, daß der meinen Paß kontrollieren muß. Ich bin der einzige Ausländer im Bus.

"Isfahan, Nesf - e Jahan, Isfahan ist die halbe Welt”, sagt ein altes persisches Sprichwort. Tatsächlich ist die Oasenstadt am Zayandeh-Rud mit seinen Moscheen, dem Iman-Platz, der sieben mal größer ist als der Markusplatz in Venedig, den Palästen, Parks, Gärten und Steinbrücken das Zentrum persischer Kunst und Architektur. Aber nicht nur alte Bauwerke, sondern auch eine Technische Universität und das größte und modernste Krankenhaus des mittleren Ostens sind hier zu finden. Zwei afghanische Flüchtlinge begleiten mich bei meinem Stadtrundgang. Neben Pakistan hat der Iran viele vom Bürgerkrieg Vertriebene aufgenommen. Da gerade Schulferien sind, gibt es Probleme ein Hotel zu finden, Ausländer müssen für die Übernachtung in US$ bezahlen. Die Währung des Todfeindes ist hier äußerst beliebt. Der Treffpunkt in Isfahan schlechthin ist neben der Si-o-Se Pol, der Brücke der 33 Bögen, die Khaju Pol, die Khaju-Brücke. Bei diesen mächtigen Steinbrücken treffen sich die Iranerinnen und Iraner nach der Arbeit oder am Wochenende zum plaudern, Leute gucken und flirten, soweit dies die strenge Auslegung des Islams zuläßt. Die Buben baden im Fluß, während die Mädchen nur zuschauen oder bestenfalls die Füße waschen können. Das Kopftuch und der lange Mantel, den alle Frauen und Mädchen ab dem zwölften Lebensjahr tragen müssen, darf in der Öffentlichkeit unter keinen Umständen abgelegt werden.

Östlich von Isfahan schließt sich die Wüste Dasht-e-Lut an. Die Landschaft bleibt eintönig, eben, steinig und ausgetrocknet. Yazd war einst Zentrum der fälschlicherweise Feueranbeter genannte Parsen, einer der Lehre des Zarathustra angehörigen Glaubensgemeinschaft. Deren Tote wurden in “Türmen des Schweigens” bestattet wo sie dann den Geiern überlassen wurden. Von Kerman aus führt die letzte Etappe im Iran nach Zahedan. Gegen Abend jedoch wird der Bus mitten in der Wüste, 150 km vor dem Ziel, an einer Straßensperre vom Militär angehalten. “Ausländische Terroristen, von Amerika und Saudi Arabien finanziert”, haben sich hier in der vergangenen Nacht mit Soldaten ein Gefecht geliefert. Zu gefährlich für eine Weiterfahrt. Mitreisende sprechen eher von Drogenschmugglern, die von Pakistan aus, über den Iran und die Türkei, den Markt in Europa mit Stoff versorgen. Wir vertreten uns die Beine, hoffen doch noch auf eine mögliche Weiterfahrt. Leider wird nichts draus, der Bus ist zugesperrt, der Fahrer nicht mehr aufzufinden und die Nacht in der Wüste kalt. Notdürftig in Tücher und Decken gehüllt legt sich jung und alt in den Sand um etwas Schlaf zu finden. Keiner regt sich darüber auf. Am nächsten Morgen geht’s weiter, nachdem zwei Hubschrauber die Gegend abgesucht und für sicher erklärt haben. Mittlerweile haben sich Dutzende von Bussen und Lastwagen angesammelt und im Konvoi nähern wir uns Zahedan. Einschußlöcher an Polizeistationen und schwer bewaffnete, mit Sandsäcken gesicherte Stellungen von Soldaten links und rechts der Straße verdeutlichen, daß diese Vorsichtsmaßnahmen gerechtfertigt sind.

Wegen der Nähe der pakistanische Grenze muß sich jeder Ausländer in Zahedan von der Polizei registrieren lassen, sonst bekommt man kein Hotelzimmer. Leider ist das zuständige Amt kaum aufzufinden, nicht einmal Polizisten selbst scheinen es zu kennen. Dank iranischer Hilfsbereitschaft ist aber auch dieses Problem bald gelöst. Leider gilt die Genehmigung nur 48 Stunden, wer länger bleiben will muß sich ein zweitesmal auf den Weg machen. Während ich in einem kleinen Park an einer Straßenkreuzung sitze und fotografiere, kommen zwei Militärjeeps angerauscht, sechs bewaffnete Soldaten springen heraus und machen mir unmißverständlich klar, daß ich mitkommen soll. Sie bringen mich in die Kaserne zu ihrem Chef, der gerade vor dem Fernseher sitzt und einen amerikanischen Kriegsfilm anschaut. Er erklärt mir, daß ich in der Nähe einer Polizeistation fotografiert habe, was verboten ist. Alle sind sehr freundlich, im nu ist das Büro mit Leuten angefüllt, die alle ihre Englischkenntnisse an mir ausprobieren wollen. Meine Kamera geht von Hand zu Hand und wird begutachtet. Nachher lassen sich noch alle fotografieren und ich kann wieder gehen. Sie waren mir wohl für die Abwechslung, die ich in ihr langweiliges Soldatenleben gebracht habe, dankbar, keine Rede mehr von unerlaubtem Fotografieren.

“This is Pakistan !”

Der Grenzübergang von Mirjave nach Kot-i-Taftan auf die pakistanischen Seite ist völlig problemlos. Von hier gehen regelmäßig Busse ins 600 km entfernte Quetta, der Hauptstadt der Provinz Belutschistan. Ich ziehe der unbequemen Busfahrt jedoch den zweimal wöchentlich verkehrenden Zug vor. Es ist 10 Uhr vormittag, der Zug steht schon da, er soll aber erst gegen 19 Uhr abfahren. Ich habe also genügend Zeit, mich umzuschauen. Leider gibt es hier außer ein paar kleinen Steinhäusern und jeder Menge Sand überhaupt nichts. Ziegen und einige Kamele streunen über Abfallhalden auf der Suche nach etwas zu kauen. Der Bahnhof besteht aus einem Wellblechdach auf vier Eisenpfosten, der Fahrkartenschalter aus einem ausrangierten Waggon. Am Eingang steht “Station Master”, der ist aber noch nicht da . Man erzählt mir, er soll gegen 14 Uhr kommen, wo ich dann ein Ticket kaufen kann. Andauernd steigen Leute mit riesigen Mengen Gepäck in den Zug und besetzen damit ganze Abteile. Als ich endlich meine Fahrkarte bekomme, wird mir klar warum. Mit dem Ticket gibt es keine Platzkarte, jeder muß selbst sehen, wo er unterkommt. “This is Pakistan !’, erklärt mir lachend ein Fahrgast. Nach einigem Suchen find ich noch einen freien Platz auf einer Holzbank mitten unter pakistanischen Geschäftsleuten. Das ganze Abteil ist vollgestopft mit Gasflaschen, Wasserrkanistern und Wolldecken. Billigeinkaufe aus dem Iran.

Die Fahrt verläuft ereignislos durch die wüste, trockene aber sehr beeindruckende Landschaft Belutschistans, am späten Nachmittag des nächsten Tages läuft der Zug im Bahnhof von Quetta ein. Buntbemalte Lastwagen, Busse behängt mit Bändern und kleinen Kettchen, mit turmhoch beladenem Dachgepäckträger, Dreiradrikschas japanischer Herkunft, Menschen mit verwegen aussehenden Turbanen auf dem Kopf, Ziegen, die auf der Straße umherlaufen und ab und zu ein Kamel vor einem Karren, dazu der chaotische Linksverkehr, das sind die ersten Eindrücke von Pakistan. Nachdem Quetta 1935 von einem Erdbeben total verwüstet worden war, stehen heute keine historischen Bauwerke mehr. Stattdessen eine Reihe von modernen, halbfertig aussehenden Steinhäusern.

Die Busverbindung entlang der afghanischen Grenze nach Peshawar ist für Ausländer verboten, die Zugverbindung Richtung Lahore wegen einer gesperrten Brücke über den aufgrund des Nachmonsuns Hochwasser führenden Indus unterbrochen. Auf einen langwierigen Umweg über die südlichste Provinz Sindh, um von da aus nach Norden zu kommen, verspüre ich wenig Lust, auch aufgrund der unstabilen Lage dort und einiger Berichte anderer Reisender, daß auf dieser Strecke öfters Leute überfallen und ausgeraubt werden. Also bleibt nur das Flugzeug und für einen lächerlich geringen Betrag bekomme ich im Büro der Pakistan International Airways von einer hübschen, jungen pakistanischen Angestellten ein Ticket nach Rawalpindi.

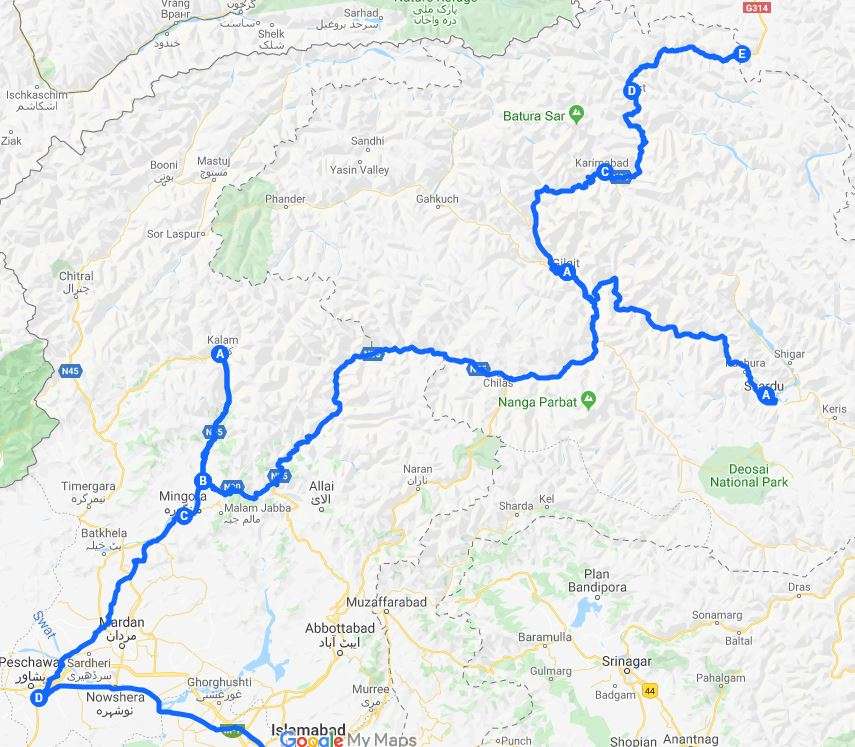

"Inshallah, we shall be landing…” tönt es aus dem Bordlautsprecher der schon etwas altersschwachen Boing 727. Allah meint es gut mit uns und schon wenige Minuten später setzt die Maschine auf der regennassen Landebahn des Rawalpindi-Islamabad-Airport auf. Dicke schwarze Wolken hängen in den Margalla-Bergen im Norden, noch macht sich der Monsun mit einem täglichen, kurzen aber umso heftiger auftretenden Regenschauer bemerkbar. Um dem schwülen, feuchtwarmen Klima hier zu entfliehen, beschließe ich einen Abstecher nach Norden in den Karakorum, zu den höchsten Bergen der Welt, zu machen.

Angeblich einer der schönsten Flüge ist der von Rawalpindi nach Skardu, dem Hauptort der Provinz Baltistan. Nur bei schönem Wetter und nur mit den erfahrensten Piloten startet die Maschine am frühen morgen, um nur kurze Zeit später den Passagieren ein Bergpanorama zu bieten, das seinesgleichen sucht. Vorbei am Nanga Parbat führt der Flug mitten in den Karakorum, über mit Schnee und Eis bedeckte Berge, dem K2 im Hintergrund, und setzt nach einer Stunde zur Landung auf der Piste von Skardu an. Noch vor einigen Jahren zahlte diese Region zu den abgelegensten der Erde, nur in langen Fußmärschen über hohe Pässe im Sommer zu erreichen. Erst nachdem das Rollfeld gebaut wurde und die Straße, am Indus entlang, zum KKH, dem Karakorum Highway, ist Baltistan relativ bequem zu erreichen. Für alle Expeditionen zu den Achttausendern K2, Broad Peak und Gasherbrum I ist Skardu der erste Stützpunkt. Hier werden die Träger aus den umliegenden Dörfern rekrutiert, zähe, kleinwüchsige, an die Entbehrungen des Berglebens gewöhnte Menschen, deren Aussehen und Sprache ihre Verwandtschaft mit den Tibetern verrät.

Skardu liegt am Indus, der, aus Tibet kommend, nach 3200 km bei Karachi das Arabische Meer erreicht. Hier im Norden Pakistans ist er die geographische Grenze zwischen dem Himalaya im Osten und dem Karakorum im Westen. Einen guten Überblick über die Gegend erhält man von der auf einem exponiertem Felsen stehenden Festung Karpochu. Unter einem der träge dahinfließende Fluß, der sich aber nur einige Kilometer weiter in ein reißendes Wildwasser verwandelt. Im Westen eine bizarre Landschaft aus Sanddünen, die man eher in der Sahara als hier in 2300 m Höhe erwartet. Trotz der schneebedeckten Berge ringsum fällt hier im Tal nur sehr selten Regen, nur durch künstliche Bewässerung ist Landwirtschaft möglich. Dazu wird mit einem ausgeklügelten System von Kanälen das Schmelzwasser der Gletscher zu den Feldern geleitet, die sich in Form von Terrassen auf jedem dafür geeignetem Platz befinden. Ich lerne den Polizeichef von Skardu kennen. Er lädt mich ein, mir die wie er sagt schönste Sehenswürdigkeit in der Gegend zu zeigen. Das Hotel Shangri-La. Auf seinem alten Moped fahren wir zu der etwa 25 km entfernt liegenden Anlage. Ein nagelneuer Hotellkomplex im Stil von chinesischen Pagoden erbaut, drumherum Blockhäuser, die vermietet werden. Das ganze zu einem Preis, der auch für europäische Verhältnisse astronomisch ist. Die ‘Präsidenten-Suite’ für 1000 US$ am Tag. Eine alte Dakota im Hotelgarten dient als Bar. Wachposten sorgen dafür, daß die Pakistanischen Reichen, Politiker und Industrielle, ungestört bleiben. Angesichts der grandiosen Landschaft ringsum etwas eigenartig, gerade diese kitschige Anlage als Attraktion zu preisen. Viel lieber ist mir dagegen eine Wanderung zum Satpara-Lake, einem einsamen Bergsee etwa 2 Stunden von Skardu entfernt. In der Einsamkeit kommt die gigantische Kulisse der fünf bis siebentausend Meter hohen Berge erst richtig zum tragen. Am See angekommen esse ich in einer kleinen Hütte frisch gefangenen und zubereiteten Fisch.

Am Indus entlang führt einen schmale, 170 km lange Straße ins Gilgit-Tal, zum Karakorum Highway. An einigen besonders engen Stellen muß der Busfahrer eingewiesen werden, und es kommt schon mal vor, daß die Passagiere aussteigen müssen, um zu Fuß eine kritische Stelle zu überwinden, während der Busfahrer und sein Gehilfe in Milimeterarbeit, mit einem Reifen über dem Abgrund, das altersschwache Vehikel an einem Hindernis vorbeimanövrieren. Gute Nerven, asiatische Gelassenheit und Vertrauen in die Fahrkünste der Pakistani sind Voraussetzung, um so eine Fahrt trotz des grandiosen Panoramas genießen zu können.

Der Karakorum Highway mit seinen 1284 km Länge verbindet Pakistan mit China und folgt weitgehend einem uralten Karawanenweg der Teil der legendären Seidenstraße war. Nach zwanzigjähriger Bauzeit, bei der Hunderte der pakistanischen und chinesischen Arbeitern den Tod gefunden haben, wurde der KKH 1978 vollendet, und noch heute sind ständig Straßentrupps damit beschäftigt, die durch Regen, Schnee, Frost oder Erdbeben entstehenden Schäden auszubessern. Wer sich allerdings eine dem Namen “Highway” angemessene Straße vorstellt, liegt völlig daneben. Zum Teil nur einspurig, in abenteuerlichen Serpentinen, über unzählige Brücken, der Asphalt teilweise durch Erdrutsch überdeckt oder vom Schmelzwasser völlig weggespült, führt sie über den höchsten Grenzübergang der Erde, den Khunjerab-Paß auf 4733 Meter in die chinesische Pamir-Region, dem Dach der Welt, weiter nach Kashgar und in die Wüste Taklamakan.

Gilgit, im breiten Tal des gleichnamigen Flusses gelegen ist Haupt und Verwaltungsort der Provinz. Der mächtige Rakaposhi mit 7788m Höhe liefert die impossante Kulisse für Wanderungen in die umliegenden Dörfer. Das Polospiel ist hier beheimatet und findet begeisterte Anhänger in der Bevölkerung. Mit dem Bus der NATCO, der Norther Area Travel Company geht’s auf dem KKH nach Norden. Sost ist mein Ziel, das letzte Dorf vor der chinesischen Grenze. Niedrige Steinbauten, einige kleine Läden, einfache Massenunterkünfte und die pakistanische Zoll-und Grenzstation finden sich hier. Ein Jeep der NATCO nimmt mich früh am morgen die 80 km zum Paß mit. Er ist unterwegs nach Pirali, dem ersten Dorf auf chinesischer Seite. Die Luft ist schon merklich dünner hier auf über 4700 Meter, das Blut pocht in den Schläfen und selbst einfache Kletterei wird zur anstrengenden Strapaze. Ich habe etwa drei Stunden Zeit, dann will mich der Jeep auf dem Rückweg nach Sost wieder aufsammeln. Ein Gletscher reicht fast bis zur Straße, auf den Hängen dieser Hochebene tummeln sich kleine, unseren Murmeltieren verwandte Tiere. Der Blick reicht weit nach Norden in die chinesische Ebene hinein. Ein einsamer Grenzposten an einer Säule, die an die Grenzöffnung erinnert, raucht eine Zigarette. Wenn es ihm zu kalt wird, erzählt er, geht er schon mal zu seinen chinesischen Kollegen, um ein Gläschen Schnaps zu trinken. Ich teile meine Kekse mit ihm. Riesige Yak-Herden sollen manchmal hier oben weiden. Jetzt ist leider kein einziges zu sehen. Ein chinesischer Bus fährt nach Pirali zurück. Es ist reger Grenzverkehr und Handel zwischen den beiden Ländern. Der Jeep kommt pünktlich, vollbeladen mit chinesischen Waren, was legal und was geschmuggelt die Grenze passiert, ist für mich nicht ganz zu durchschauen. Auf der Rückfahrt nach Sost sehe ich doch noch Yaks. Hirten, die ihre Ziegen die Straße hinauf treiben, haben zwei dieser eigenartigen Tiere dabei. Halb wie ein Pferd und halb wie ein Rind sehen sie aus. Der Jeepfahrer erzählt von Schneeleoparden und Marco-Polo-Schafen die es hier noch gibt und die ihm schon mal in der Dämmerung über den Weg laufen. Die ganze Gegend hier ist zum Nationalpark erklärt worden.

Am nächsten Tag bin ich wieder unterwegs nach Süden, den KKH abwärts. Eine Reihe kleiner Dörfer liegen am Weg. Passu und Gulmit mit ihren Gletschern, den terrassenartig angelegten Felder hoch über dem Fluß, überragt von Schnee und eisbedeckten Bergen.

Schließlich komme ich nach Karimabad ins Hunza-tal am Fuß des Rakaposhi und des Ultar Peaks. Hier sollen die ältesten Menschen leben, was angeblich auf das mineralhaltige Schmelzwasser und die gesunde Ernährung zurückzuführen ist. Noch bis in die 70'er Jahre war der Mir von Hunza unumschränkter Herrscher über das Gebiet. Er residierte im Baltit-Fort hoch über dem Tal und erst 1974 wurde Hunza ein Teil Pakistans.

An Gilgit vorbei, die Berge werden schon wieder niedriger, als plötzlich und unvermittelt bei der Raikot-Brücke ein gigantisches Bergmassiv auftaucht. Es ist der Nanga Parbat, der am weitesten westlich vorgeschobene Achttausender des Himalaya. 8125 Meter hoch, über und über mit Eis bedeckt, wurde er schon einer Reihe von Bergsteigern zum kalten Grab.

Schließlich kommt der Bus in Rawalpindi an. Hier am Nordrand des fruchtbaren, noch vom gerade Zuende gehenden Monsuns schwülwarme Punjab erinnert nichts an die Schnee- und Eislandschaft nur einige hundert Kilometer Nordwärts. Die Menschen hier sind nicht nur aufgrund ihrer Sprache sondern auch rein äußerlich völlig verschieden von den Bergbewohnern. Wieder wird deutlich, daß Pakistan eigentlich ein Schmelztiegel verschiedenster Völker und Rassen ist, mit dutzenden verschiedenen Sprachen, und nicht einmal das offizielle Urdu wird von allen verstanden. Pindi, wie sie von den Einwohnern liebevoll genannt wird, hat eine Zwillingsstadt, nur zehn Kilometer entfernt, Islamabad, die Hauptstadt Pakistans. Eigentlich eine auf dem Reisbrett konstruierte Stadt, mit riesigen Dimensionen, eine Ansammlung von Verwaltungs-, Regierungs und Botschaftsgebäuden völlig verschieden vom benachbarten Rawalpindi, wo das chaotische Treiben auf den Straßen und in den Basars wirkliches orientalisches Leben darstellt. Als gigantisches Monument des Islam die Sheik-Faisal-Moschee am Rande Islamabads. Finanziert vom Saudi-Arabischen König, gebaut von einem türkischen Architekten ist sie mit ihren raketenähnlichen Minaretten und dem wie ein Beduinenzelt geformten Dach die größte Moschee der Welt, mit Platz für 100.000 Gläubige.

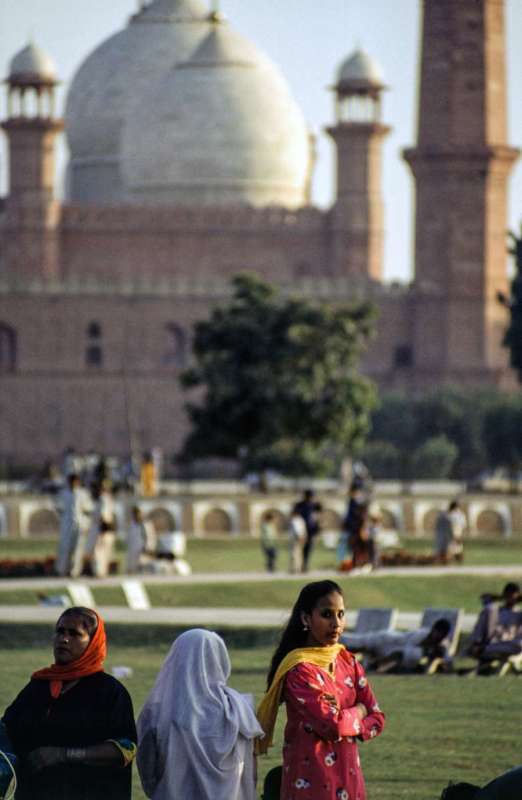

Das Rückgrat Indiens wird sie genannt, die GTR, die Grand Trunk Road. Jeder, der Rudyard Kipling´s Roman “Kim” gelesen hat, wir die Faszination verstehen, die von dieser Ost-West Verbindung zwischen Kalkutta und Kabul quer durch den Indischen Subkontinent, ausgeht. Zu jener Zeit, als Indien noch nicht geteilt war, als noch die Maharadschas die Herrscher im Land waren, war Lahore, an der GTR gelegen, eine der großen Mogul-Sädte und fast tausend Jahre Hauptstadt des Landes. Aus dieser Zeit stammen noch eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten, die Shalimar-Gärten, die Badshahi-Moschee oder das große Fort. Großzügige englische Architektur und enge, verwinkelte Basargassen sind hier zu finden. Wäre Lahore nicht so nahe an der indischen Grenze gelegen, wäre sie zweifellos die Hauptstadt des neuentstandenen Staates Pakistan geworden. Im Park um das Minar-e-Pakistan, dem Turm der zum Gedenken an die Unabhängigkeit Pakistans gebaut wurde, gegenüber der Badshahi-Moschee und dem Fort treffen sich Jung und Alt zum Plaudern, Spazierengehen und Sehen und Gesehen werden. Vom Turm aus bietet sich eine großartiger Überblick über Lahors Altstadt.

Indische Trilogie

Nur 30 km entfernt liegt der Grenzübergang nach Indien. Je nach politischer Lage zwischen den beiden Ländern, die sich schon seit Jahren einen von der Öffentlichkeit kaum registrierten Grenzstreit um die Region Kashmir liefern, bleibt der Schlagbaum geschlossen, oder an einem oder auch mehreren Tagen in der Woche geöffnet. Der Grenzübertritt selbst ist völlig problemlos, und nach einigem Fußmarsch durch Niemandsland gelangt man auf die indische Seite. Dort stehen schon Taxis nach Amritsar bereit, die allerdings einen unverschämt hohen Fahrpreis verlangen. Nach einigen Stunden Warten im Schatten einer Teebude, den Hunger durch etwas Dal gestillt, fährt auch ein Bus in die Stadt der Sikhs, mit deren berühmtesten Heiligtum, dem Goldenen Tempel, dessen Besuch ein Höhepunkt jeder Indienreise ist. Den Kopf bedeckt und ohne Schuhe kann man den ganzen Tempelkomplex betreten. Gläubige beim rituellen Bad, religiöse Musik die im Tempel gespielt und mit Lautsprechern nach Außen übertragen wird, eine ruhige und friedliche Atmosphäre ohne Hast und Hektik.

Als Ausländer wird man kaum beachtet und kann stundenlang die Stimmung auf sich wirken lassen. Ein junges, indisch gekleidetes Mädchen fragt mich im besten Englisch, woher ich komme. Sie ist aus London, in England als Tochter von indischen Sikhs geboren und zum erstenmal im Land ihrer Väter. Der mehrstöckige Tempel, nur über einen Steg im Wasser zu erreichen, ist mit kostbaren Teppichen ausgelegt. Kaum vorstellbar, daß hier 1984 bei Unruhen zwischen militanten Sikhs und der indischen Armee hunderte den Tod fanden. Die Stürmung des Goldenen Tempels durch Soldaten war letztendlich auch das Todesurteil von Indiens damaliger Premierministerin Indira Gandhi, die kurz darauf von ihren Sikh-Leibwächtern erschossen wurde. Seit dieser Zeit erschüttern immer wieder Streitigkeiten zwischen den Religionsgruppen den Punjab und führen auch zu zeitweiliger Sperre der Region für Ausländer.

Auch der Zug nach Delhi ist schon Opfer eines Anschlages geworden, wie ein besorgter Bahnbeamter mir berichtet, und ich soll deswegen auf keinen Fall den Nachtzug nehmen. Ich ändere meine Pläne aber nicht und warte auf dessen eintreffen. Eine bunte Ansammlung von Menschen bevölkert den Bahnhof, ihre Bündel, Kartons und Koffer auf dem Boden ausgebreitet. Aus allen Regionen scheinen sie zu sein, Menschen mit heller Haut, offensichtlich aus den Bergen im Norden genauso wie pechschwarze aus der Südprovinz Tamil Nadu. Die Frauen sind in bunte Tücher gehüllt, hübsche Mädchen mit schweren Armreifen und kleinen Ringen in der Nase schleppen anmutig ihre Lasten. In ihren Bewegungen liegt eine Würde, aus ihren Augen leuchtet der Stolz und selbst die Ärmeren unter ihnen strahlen ein ungeheueres Selbsbewustsein aus. Ein hübsches Mädchen setzt sich neben mich und beginnt in einer mir unverständlichen Sprache auf mich einzureden. Ich lächle sie an und zucke die Schultern, sie läßt sich davon aber nicht beeindrucken. Ein Bahnbeamter kommt und zerrt sie weg. Er erklärt mir, daß sie verrückt ist, hier in der Bahnhofshalle von den Almosen der Reisenden lebt. Viele Bettler sind hier, kauern in den Ecken, einige mit schrecklich verstümmelten Gliedmaßen, Blinde, Aussätzige, nie habe ich so viele erbarmenswürdige Menschen gesehen wie in Indien.

Besonders deutlich wird der Gegensatz in Delhi. Menschen, die in Lumpen gekleidet auf der Straße dahinvegetieren, nachts Schutz unter einer Straßenbrücke suchen, vom Müll und Abfall der Großstadt leben, direkt neben einem Luxushotel, in dem die Reichen und wohlhabenden Inder ein- und ausgehen. Keinem gelingt das Entkommen aus seiner angeborenen Kaste, ihnen bleibt nur die Hoffnung, in einem späteren Leben sozial höhergestellt Wiedergeboren zu werden. Old Delhi mit seinen Basargassen, den unzähligen Händlern, Kaufleuten und Menschenmassen ist ein Ort, in dem man Stunden zubringen kann, die Leute zu beobachten. Obwohl nach der Teilung des Subkontinents viele Moslems nach Pakistan oder Bangladesh ausgewandert sind, zeugt die größte Moschee Indiens, die Jama Mashid am Ende des Chawri Bazars, davon, daß noch immer viele Anhänger des Propheten Mohammed in Indien leben. New Delhi, der moderne Stadtteil im Süden mit dem Connaught Place als Zentrum, trägt unverkennbar den Einfluß englischer Architektur. Von hieraus führen breite, schattige Alleen zum Regierungsviertel, zum India Gate und zu den exklusiven Wohnorten der Reichen.

Beeindruckend das Rote Fort am Westufer des Yamuna. Es wurde von Shah Jahan (1592-1666), dem Enkel Akbar des Großen, erbaut. In dieser Blütezeit des Mogulreiches entstanden eine Reihe großartiger Bauwerke, dessen bekanntestes wohl das Taj Mahal in Agra ist. Dieses marmorne Mausoleum, als Grab für Jahans Frau, die bei der Geburt des 14. Kindes gestorben war, gebaut, zieht nach wie vor jeden Indienreisenden in seinen Bann. Ich erreiche Agra mit dem Taj-Mahal Expreß, der Delhi am frühen morgen verläßt. Die Fahrt geht durch eine fruchtbare, ursprüngliche Landschaft, wieder werde ich an Kipling´s kleinen Abenteurer Kim erinnert, wie er mit seinem Meister, auf der Suche nach den Fluß der Erlösung, den indischen Subkontinent bereist. Die Zeit scheint stehengeblieben zu sein beim Anblick der Bauern, die mit nacktem Oberkörper unter der sengenden Sonne mit Holzpflug und Wasserbüffel dem Boden einen kärglichen Ertrag abzuringen versuchen. Weiße Reiher sitzen unbeweglich in den feuchten Feldern, der Zug fährt ratternd über einen Fluß, in dem bunt gekleidete Frauen eines nahen Dorfes Wäsche waschen. Die Idylle wirkt perfekt, doch der Schein trügt. Wie schon seit hunderten von Jahren muß gerade die Landbevölkerung unter größten Strapazen ihren Lebensunterhalt verdienen, immer noch sind eine große Zahl von Kindern Garant für bescheidenen Wohlstand. Dies wird dazu führen, daß Indien in nicht allzuferner Zukunft das bevölkerungsreichste Land der Erde sein wird.

Der Zug erreicht Agra, schon am Bahnhof werde ich von Rikschafahrern geradezu überfallen. Alle zerren an mir, unterbieten sich gegenseitig im Preis, mich zum Taj Mahal zubringen. Leider hat die ganze Sache einen Haken, wie indische Freunde mir erzählten. Statt direkt dorthin zu fahren, wird man erst einmal zu diversen Souvenierläden gebracht, und dort zum Kauf von allerlei Kitsch genötigt. Die Rikschafahrer erhalten eine gehörige Provision für alle Kunden, die sie anschleppen. Ich such mir einen aus, der mich ohne Umweg sofort zum Taj Mahal bringt. Die rasante Fahrt geht durch eine enge Altstadt, wo Paviane auf den Dächern und Telefonmasten umherspringen, zum Ufer des Yamuna. Bei einem Parkplatz an einem großen Holztor endet die Fahrt. Tritt man durch das Tor, raubt es einem schier den Atem. Man gelangt in einen rießigen Park mit Springbrunnen und Blumenanlagen, an dessen Ende der blendendweiße Bau des Taj Mahal steht. Von vielen Bildern her bekannt, ist der Anblick in der Realität noch um einiges beeindruckender. 22 Kuppeln auf dem Eingangstor symbolisieren die 22- jährige Bauzeit, in der 20.000 Arbeiter beschäftigt waren. Kostbare Einlegearbeiten aus verschiedenfarbigen Halbedelsteinen in Form von Blumen in den Marmor, Ornamente und kunstvolle Verzierungen geben einen Eindruck vom Aufwand, der beim Bau getrieben wurde. Zum ganzen Komplex gehört auch eine Moschee und weitere Gräber für die königliche Familie und Hofdamen. Kein Wunder, das Shah Jahan von seinem Sohn Aurangzeb der Verschwendung bezichtigt und schließlich im Agra-Fort eingesperrt wurde, ironischerweise mit Blick auf sein geliebtes Taj Mahal. Shah Jahan starb schließlich nach siebenjähriger Gefangenschaft während mit dem Tod Aurangzeb 1707 auch das Reich der Großmoguln zuende ging.